|

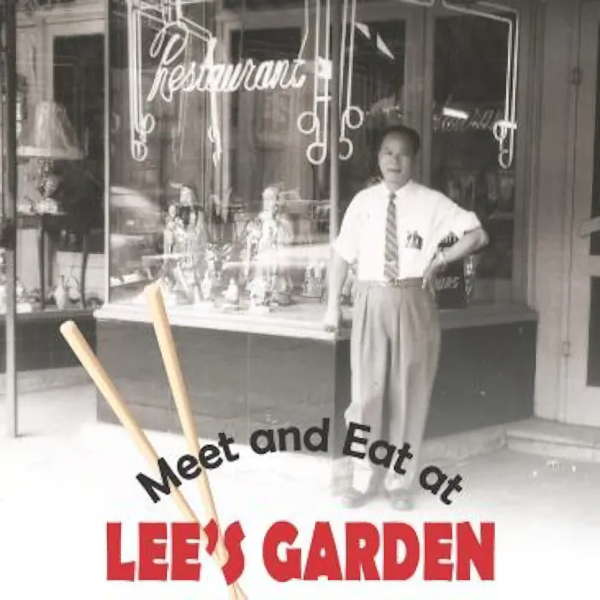

少年时代,李桂换每个周末都要去父亲的李家园餐馆帮忙。(来自纪录片Meet and Eat at Lee's Garden)

照片:RADIO-CANADA

"父亲去世之后,我才发现自己对他一无所知。"

李桂换(Day's Lee) (新窗口)是蒙特利尔的短篇小说、儿童书作家。最近,她首次执导创作的家族纪录片《李家园的相遇与美食,Meet and Eat at Lee's Garden》在加拿大国家广播公司(CBC Gem)首映,并入选了北美多个电影节。

有兴趣的朋友可以点击此处 (新窗口),观看这部电影。

父亲和李家园

这部影片是李桂换的纪录片处女作,当中很大篇幅描述自己的父亲Gin Lee在蒙特利尔开设的李家园餐馆,以及这个餐馆和犹太社区的渊源。

作家李桂换,Day's Lee。(来自个人网站)

照片:RADIO-CANADA

她向加广介绍说,自己用了六年的时间才完成了这部片子,而为这部片子收集素材的时间更是长达十六年,包括了解华裔在加拿大的历史,中餐馆在加拿大的发展等。

她描述,拍摄这部片子的过程非常慢,也非常艰难,一边做一边学习,完全没有经验,全靠自己和朋友的帮忙完成的。

几年前,李桂换曾经出版过一本童书《香园,The Fragrant Garden》,描述九岁小女孩玉在中餐馆香园长大的故事。

她表示,其实在父亲餐馆里帮忙是自己童年最深的记忆。

从很小开始,她和姐姐每个周末帮助妈妈做蛋卷,而大哥Paul则要去做侍应。再大一些,她就在父亲的餐馆接电话订单、招呼顾客、收银,她是在餐馆的烟雾缭绕中长大的。

当年纪录片中出现的李家园。

照片:RADIO-CANADA

九零年代中,父亲去世,我忽然发现,对父母的经历几乎一无所知。之前,每一次问起,父亲总是说,没有什么可说的。母亲也是一样,对自己从前在中国的生活讳莫如深。真希望父母在世时,可以对他们有更多的了解。

——李桂换

李桂换了解到的是,上世纪二零年代末大萧条时期,才十三岁的父亲Gin Lee漂洋过海来到加拿大,在这里讨生活,还要挣钱回家。

她的母亲于1950年底——加拿大废除了排华法案三年后,来到加拿大与她的父亲团聚。

1951年,Gin Lee在蒙城帕克大街(Parc Avenue)上,与三个合伙人一起开设了李家园(Lee's Garden),直至他退休。

“李家园的相遇与美食”电影海报。

照片:RADIO-CANADA

李家园:犹太社区的标志性餐馆

熟悉蒙特利尔的人都知道,帕克大街是犹太社区聚居区。

李桂换一直希望把父亲和中餐馆的故事记录下来,但苦于找不到一个新颖的角度。

直到有一天,她的朋友朱迪(Judie Troyansky)说,自己的父母就是在李家园餐馆相识、定情的。

这让李桂换眼前一亮,她关于家族餐馆故事的思路又扩展了,就是说,也应该从当时的顾客角度来描述李家园的意义。

朱迪受访时更表示,李家园当时是犹太社区地标性的餐馆。这间餐馆的改良中餐符合他们的口味,而且,每天都营业 —— 包括星期天和圣诞期间,因此几乎成了犹太社区最重要的社交场所。

纪录片中,多位了解李家园的犹太社区嘉宾接受了访问。

如果一个天主教徒内心出现危机,就上教堂;而如果一个犹太人内心出现危机,就去中餐馆。

——朱迪(Judie Troyansky)

李桂换的父亲Gin Lee人头税证明上的照片。

照片:RADIO-CANADA

中餐馆一代人

李桂换表示,是在制作这部纪录片的时候,她才意识到,年轻时,自己觉得父亲的餐馆会一直在那里,一切都理所当然,甚至没有为它留下更多的影像 —— 那时候,受条件所限,自己只会在和朋友们聚会派对时才拍照。

她介绍说,这部纪录片中出现的所有华裔受访者都有家族经营餐馆的经历,包括艺术家谭嘉文(Karen Tam)、前蒙特利尔市议员Cathy Wong、以及演员Henry Kwok等。

影片还着重采访了当时蒙特利尔的两家中餐馆的后人,一起回忆、一起谈论家族餐馆的变迁和对自己的影响:一位是记者、作家黄明珍(Jan Wong),她是全加拿大第一个自助中餐馆House of Wong老板黄焕霖(Bill Wong)的女儿;另一位是作家Mary Q Wong,她的父亲当时经营的餐馆也在犹太社区,叫做新中国花园咖啡馆(New China Garden Cafe)。

加拿大记者、作家黄明珍近照(左),及1972年她在北京大学就读期间参加“开门办学”(黄明珍提供/RCI Yan)

照片:RADIO-CANADA

可以说,中餐馆的记忆和经验成为他们这一代人的共同点。早期的华裔受到种族歧视,不能够从事专业的工作,开餐馆就成了华裔不多的出路之一。

我常常想,父亲13岁漂洋过海来到加拿大,他感到过害怕吗?尽管遇到了那么多的苦难,一辈子远离家人,他还是坚持留下来了,有了自己的餐馆,成了家,养大了我们兄妹三人——这就是了不起的成绩。他当年的伙伴中可能有些回了中国,以为带上一笔钱可以在中国生活无忧,结果,他们并不知道等待自己的是什么

——李桂换

为何父辈们对自己的经历保持缄默?

为什么父辈对过往保持缄默?李桂换、黄明珍、Mary Q Wong也曾就此进行过讨论。

她们的分析是,老一辈经历了太多艰难,回忆太痛苦,令他们不愿意回首。比如,美国作家谭恩美就是花了很长时间才说服自己的母亲同意讲述往事。

此外,他们或许不情愿讲述经历的歧视和羞辱 —— 希望下一代能为自己的华人身份感到自豪。

她说,父亲那一辈缴纳过人头税,在加拿大社会曾是不受欢迎的人,比如,他们必须随身带着人头税文件,如果忘记了又被警察发现,就可能面临遣返。

儿童时期的李桂换,前排中,和父母、哥哥姐姐的全家福。(纪录片截图)

照片:RADIO-CANADA |